口腔外科

口腔外科とは

交通事故やスポーツで外傷を負ってしまった場合や、口腔粘膜疾患や舌痛症などの内科的疾患を治療する場合は、一般歯科ではなく口腔外科で治療を行います。口腔外科では、口腔内はもちろん、顎や顔面といったお口まわり全体の治療に対応しているため、食事や発音の為の機能回復をはじめ、見た目にも自然な形態回復が期待できます。

当院の特徴

口腔外科認定医が治療いたします

当院の最大の特徴としては、院長が口腔外科認定医を有しております。一般開業医では治療を断念し、大学病院等へ紹介されている患者さまも可能な限り治療するところです。

当院では、親知らずの抜歯、顎口腔領域の炎症、粘膜疾患、嚢胞、外傷、顎関節症、自家歯牙移植、顕微鏡下での歯根端切除などに対する口腔外科全般の診療を行っています。

よくある症状

- スポーツによる負傷や交通事故による外傷

- 親知らず、埋伏過剰歯、全身疾患をお持ちの方の抜歯

- 口腔内のできもの(腫瘍)への対応

- 顎関節症

- 睡眠時無呼吸症候群 など

「歯医者さんで解決するの?」と言われるほどの幅広い症例まで対応しています。特にリスクの高い患者さんの場合は笑気吸入精神鎮静法や常時モニタリング下での処置を行っており、安心、安全な歯科治療を心がけています。また、高血圧や糖尿病などの方の口腔問題も、安全・確実な治療により解決へと導いてきました。お口周りにトラブルがございましたら、一度当院までご連絡ください。

抜歯を得意とした医院です

日本口腔外科学会の認定医による外科的処置を行っており、当日抜歯や智歯複数本同時抜歯が可能となります。また、全身管理の知識を有するスタッフが常駐しており、院内には様々な症状に安全に対応できる歯科設備・機器を兼ね備えているため、痛みや腫れを最小限にする配慮を十分に行いながら治療を進めております。

親知らずの抜歯

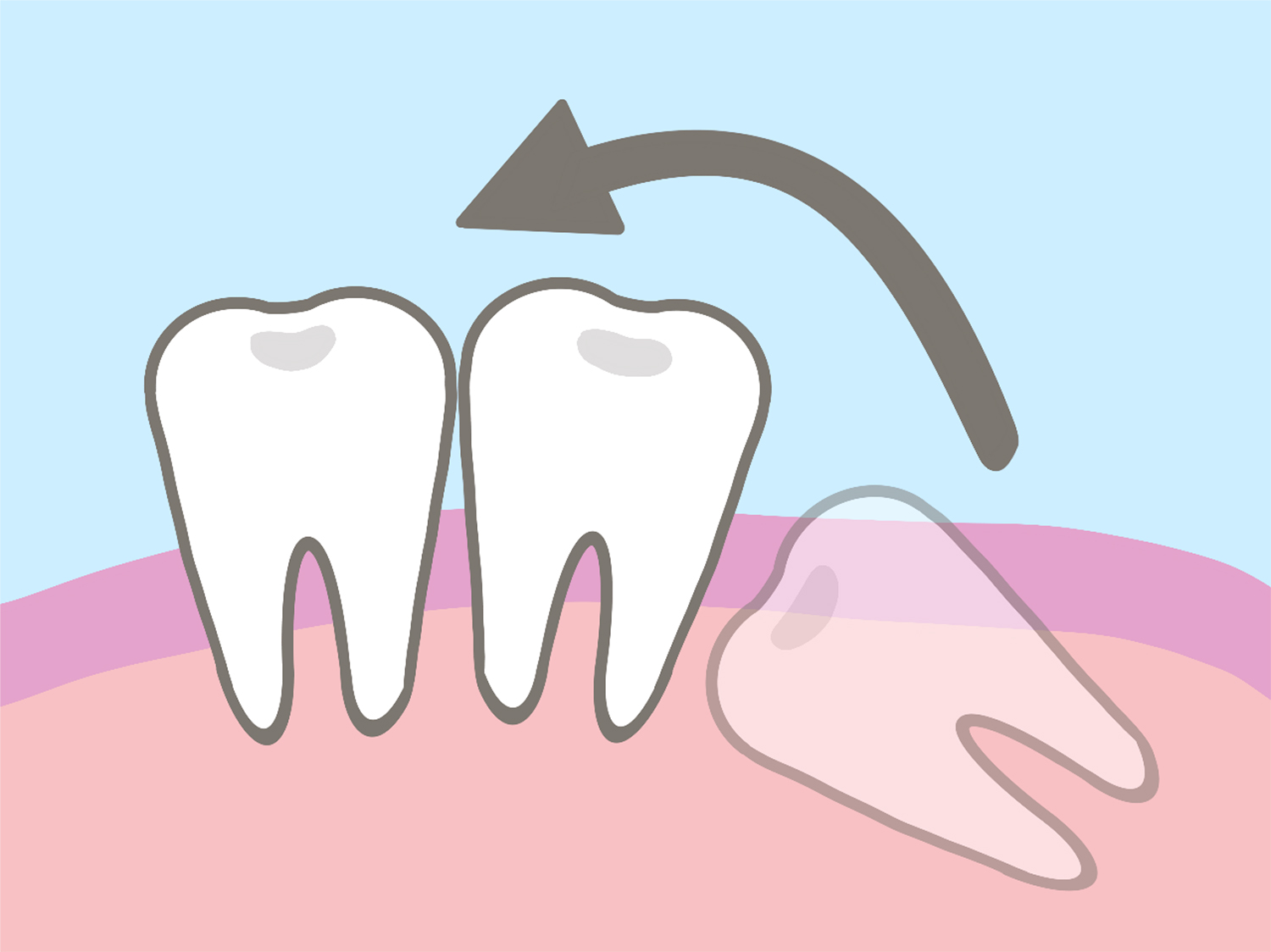

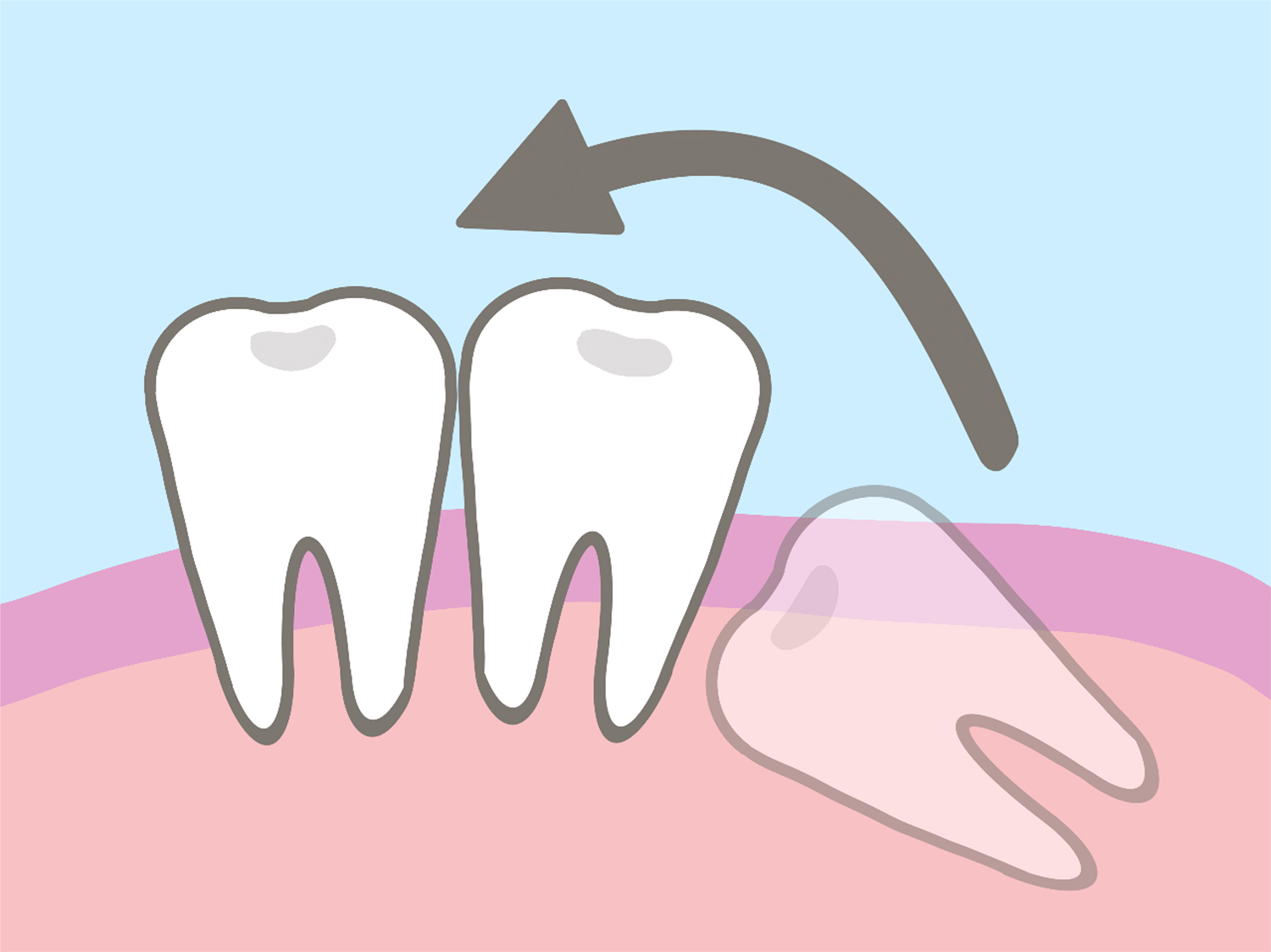

親知らずは奥歯の一番後ろにある「第三大臼歯」という歯です。通常15歳前後で生え揃う永久歯とは違い、親知らずが生えてくる時期には個人差があります。親知らずは上下左右にそれぞれ1本ずつ、計4本ありますが、生えてこない人もいれば、1本だけ生えてくる人もおり、その生え方も人それぞれです。まっすぐ上に生えてくれば問題ありませんが、斜めに生えてきたり横向きに生えてきたりすると、トラブルの原因となるため抜歯をすすめられる可能性がありますす。

患者様のニーズに合わせた親知らず抜歯プラン

患者様のニーズに合わせた親知らず抜歯プラン

- まずは抜歯の相談だけしたい

- 来院する当日に抜いてほしい

- 親知らずを1本だけ抜きたい

- 他の医院で抜歯を断られた

- 親知らずを2~4本まとめて抜きたい

大学病院や総合病院で難しい抜歯を多く経験したからこそ、多彩なニーズにお応えできます!

親知らずを抜く場合・抜かない場合

抜いた方がいい親知らず

- 親知らずがあることで、隣の歯に影響がある

- 噛み合わせに悪影響な生え方をしている

- 横向きや斜めに生えていて、ケアがしずらい

- 痛みがあるなど、炎症を起こしている

- 親知らず本体やその隣の歯がむし歯になっている

抜かなくてもいい親知らず

- まっすぐ生えている親知らず

- 周囲の歯に悪い影響を与えていない

- 顎の骨に埋まっている状態

- 抜くことでかえってトラブルになる可能性がある

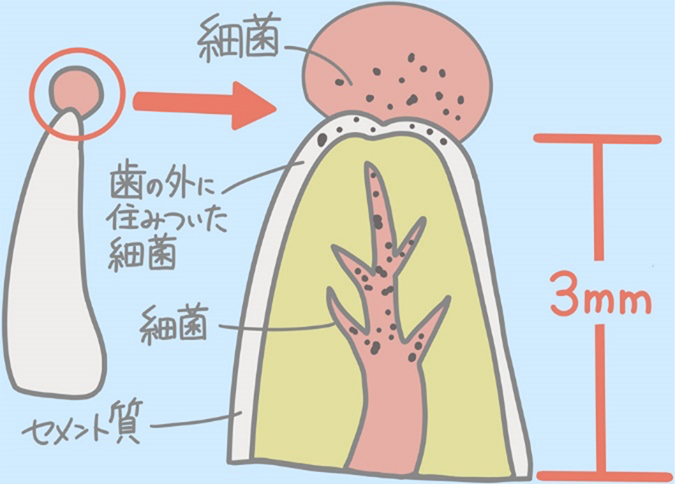

歯髄幹細胞保存バンクのご紹介

抜歯した親知らずの根元には「歯髄」という神経組織があります。この歯髄には「歯髄幹細胞」という細胞が含まれています。幹細胞には細胞を再生させる働きがあるため、この歯髄幹細胞を凍結保存しておくことで、将来、病気やケガで再生医療が必要になった際に役立てることができる可能性があるのです。そのためには、歯髄幹細胞をまず無菌状態で培養し、増やしたうえで適切な細胞保管施設で長期冷凍保存しておく必要があります。「歯髄幹細胞バンク」は採取した歯髄幹細胞を適切に保存するための保管期間なのです。

アエラスバイオ歯髄幹細胞バンク親知らずのQ&A

-

Q

親知らずって何ですか?

-

A

親知らず(親不知)とは前歯(中切歯)から8番目の歯で最も奥に生える歯のことです。

20歳くらいから生えてくることが多く、親がその生え始めを知らないことから このような名前がついたとされています。

上下左右で1本ずつあり合計4本あります。正式には第3大臼歯という名前です。智歯(ちし)とも言います。 -

Q

親知らずは抜かないといけませんか?

-

A

親知らずの一部だけが歯肉から出ている場合や、横に埋まっていたりすると、歯肉が腫れてきたり、痛みの原因となることがあります。

その場合は抜いたほうが良いと思われます。

また、親知らずが原因で親知らずの1つ手前の歯がむし歯になることがあり、 その場合も手前の歯を守るために親知らずの抜歯が必要です。 -

Q

抜歯の所要時間は?

-

A

抜歯の時間は1本あたり数分から30分程度です。麻酔の時間や抜歯後の説明の時間を含めても1時間はかかりません。

-

Q

抜かないで治す方法はありますか?

-

A

親知らずの痛みは細菌によるものの場合がほとんどです。抗生物質を飲めば細菌の量を減らせるので、一時的に症状を改善することができます。

-

Q

痛みがあるのですぐに親知らずを抜いてほしいです。すぐに抜けますか?

-

A

痛みがある状態は炎症が起きている状態です。炎症がある状態で抜歯をすると、麻酔が効きにくかったり、抜歯後の炎症がさらに強くなるので抜歯はできません。

痛みがある場合はまずは抗生物質を飲んで炎症をおさえてから抜歯を試みるのが鉄則です。 -

Q

親知らずは神経に近いと聞きましたが、抜いても大丈夫ですか?

-

A

下あごの骨の中に下顎管という管があり、その中に神経(下歯槽神経)と血管が通っています。

親知らずが神経に近い、あるいは接している場合、抜いたあとにしびれなどの症状が出る場合があります(オトガイ神経マヒ)。

マヒがおこる可能性は数%と言われていますが、抜歯前にCTを撮影し、親知らずと神経の位置関係を把握したうえで、マヒが出ないように対策をしています。

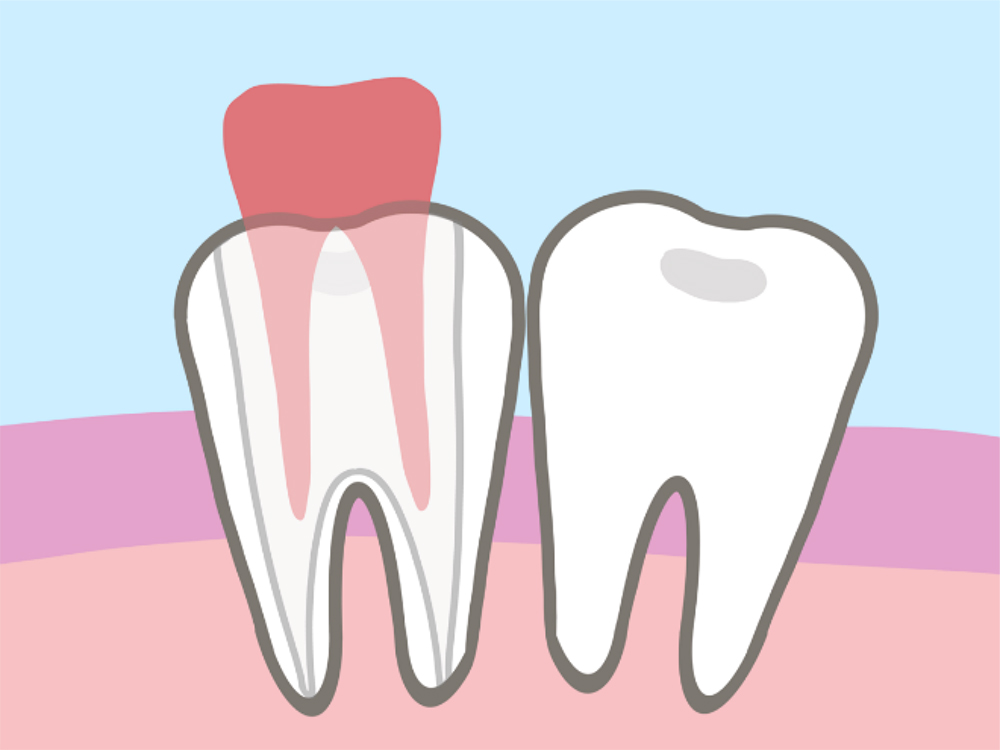

自家歯牙移植

「移植」と聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか?心臓移植や腎臓移植、角膜移植など、医科で行われるものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

実は、歯科にも同じような移植という治療があります。名前を「自家歯牙移植(じかしがいしょく)」といい、お口の中で、噛み合わせに機能していない歯を移植する治療法です。

歯の移植を必要とする理由はさまざまです。大きなむし歯や歯周病、歯が折れてしまったなど、現在の歯をなんらかの理由で失ってしまうことがあります。そのような場合、ほとんどはインプラント治療やブリッジ治療など「失った部分を補う治療」を選択しなければなりません。自家歯牙移植は、それ以外の第三の治療法として選べる治療法になります。

歯の移植(自家歯牙移植)の寿命、生存率は?

「移植した歯が抜け落ちない」「移植した場所にしっかりと留まっている」という観点でいえば、歯の移植(自家歯牙移植)の5年生存率は90 % (Tsukiboshi M, 2002)です。インプラントの5年生存率は95 % (Fugazzotto et al, 2004)ですので、インプラントと同等の生存率だと言われています。

インプラントと歯の移植(自家歯牙移植)を10年単位で比べた場合、10年以上の長期的視点でお考えになるのであれば、インプラントのほうがより高い生存率で寿命が長いとデータからもわかります。ただ当院では、いきなりインプラント治療をご選択いただくよりは、歯の移植(自家歯牙移植)のほうが、失った歯を補う治療の第一の選択肢としてより良いのではと考えております。それは精神的負担を軽減できたり、ご自身の歯と同じように噛めたりなど、患者さまにとってメリットが大きいからです。

根管治療の流れ

-

Step01

初診

お口の状態を確認し、歯の移植についてご説明いたします。

-

Step02

診査

資料の採取(口腔内写真・歯列模型・咬合記録・X線写真)を行います。

-

Step03

症例検討

診査結果にもとづき、移植適応か否かの判断をいたします。

-

Step04

説明と同意

改めて歯の移植の説明をしっかりと行い、同意いただけたら治療へ進めていきます。

-

Step05

歯の移植手術

親知らずを抜歯して移植します。

-

Step06

術後1週間

抜糸を行います。

-

Step07

術後3週間

親知らずと骨が融合するまで固定し、親知らずの神経の処置を行います。

-

Step08

術後3ヶ月

仮歯を装着し、しばらく様子を見て、最終的に冠を入れます。

外科的歯内療法

通常の根管治療でも治癒せずつらい症状が残ってしまっている場合、外科的歯内療法を検討します。外科的歯内療法とは、感染している部位を外科的に直接除去するなど、特定した感染源に対して直接的な外科的処置を施す治療です。

「歯がなかなか治らないから抜くしかない」と諦めている方もいるでしょう。しかし、当院では可能な限り歯を残す努力をし、最適な治療プランを提案していきます。歯が残っている限り、治癒を目指して次の治療が行えるという点でも、外科的歯内療法は有効なのです。

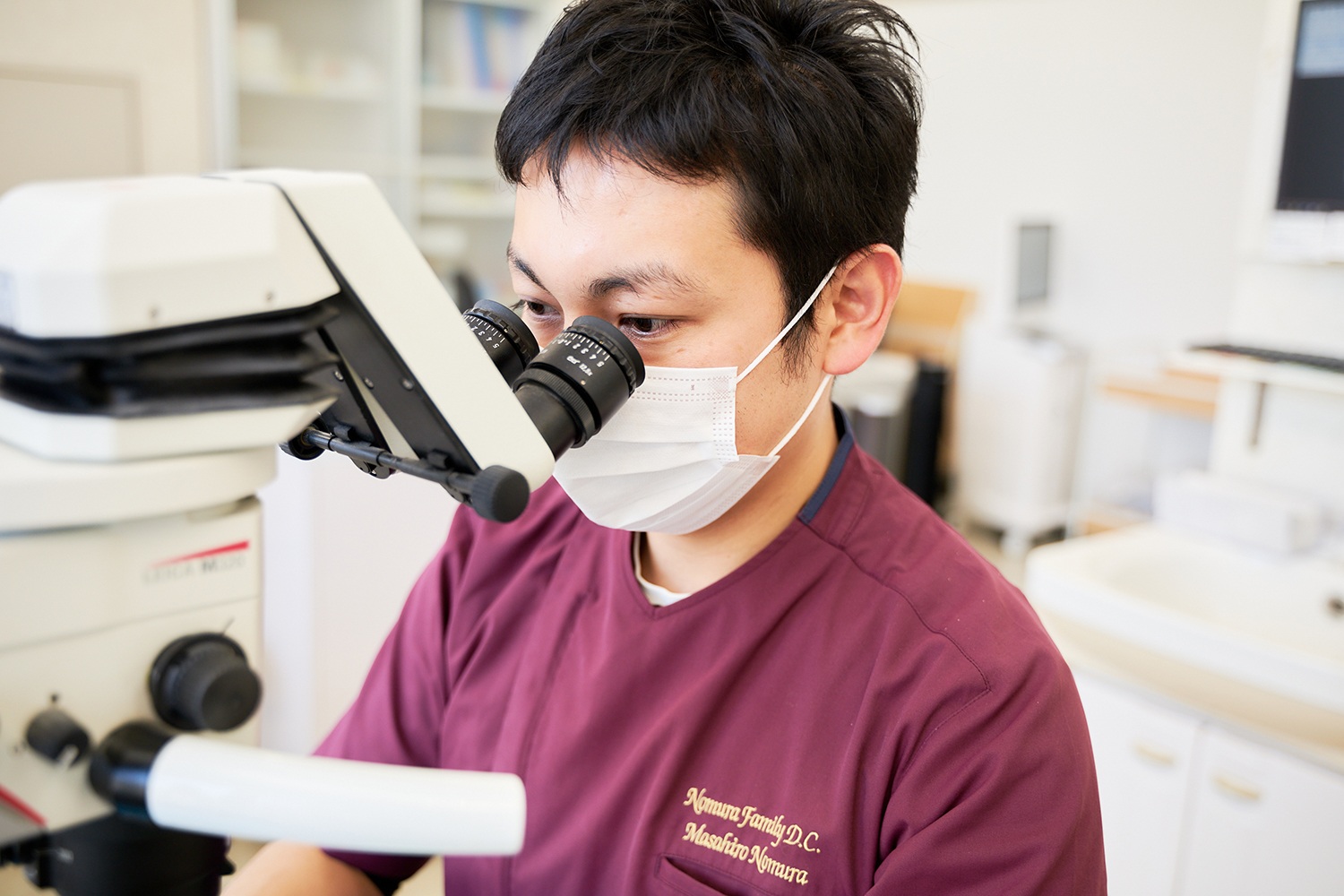

マイクロスコープ下での歯根端切除を採用

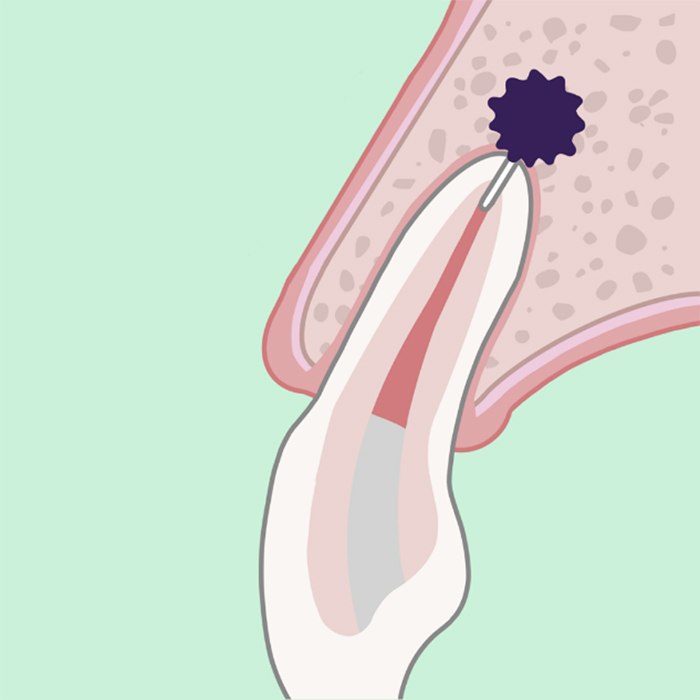

歯根端切除術とは、根っこの病気(根尖性歯周炎)の外科的な治療法です。

根管治療をおこなっても病気がなおらない場合があります(*専門医がおこなった場合でも再治療の成功率は70~80%と報告されています)。治らなかった場合に、その次の方法として歯根端切除術をおこなうことが多いです。

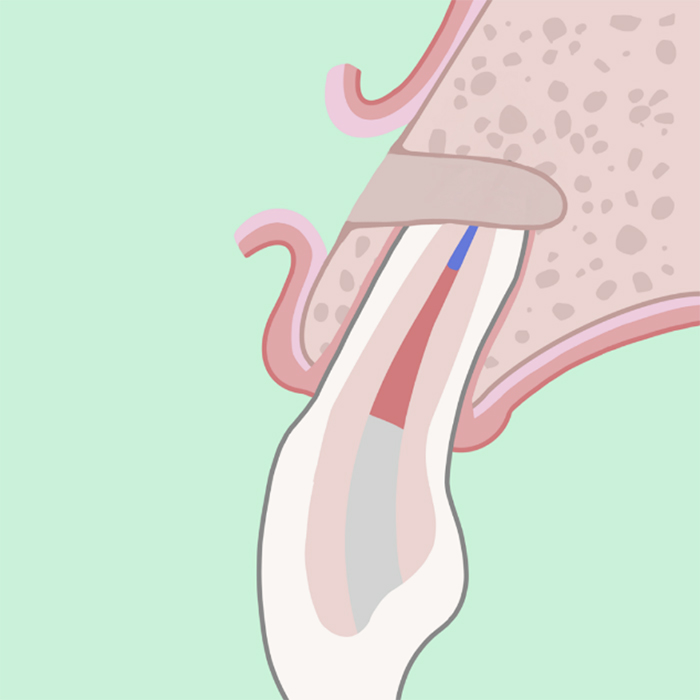

具体的には、根管治療で根の中の殺菌が届かなかった感染部分(主に根の先の部分)を外科的に根こそぎ取り除きます。 外科的にということはつまり、歯肉に切開をいれ骨を削りながら病気のある根っこの部分にアプローチします。取り除くだけでなく根管を逆側から充填します。

こんな場合に歯根端切除を行います

-

根管治療で根の中の殺菌が届かなかった感染部分

-

歯肉に切開をいれ骨を削りながら病気のある根っこの部分にアプローチ

-

根管を逆側から充填

肉眼での治療との違い

歯根端切除術は肉眼でおこなう方法とマイクロスコープを使用した方法がありますが術式や成功率が大きく違います。

特にマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使った歯根端切除術(Microapical surgery)は高い成功率で知られています。専門医がおこなう根管治療の成功率は再治療で70~80%程度ですが、なおらなかった20~30%の9割以上がマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使った歯根端切除術(Microapical surgery)で治癒するという報告があります。

治療成功率

治療成功率

マイクロスコープを使った歯根端切除術と肉眼での歯根端切除術の成功率の違い

(Setzer FC et al. 2010より)マイクロスコープを使った歯根端切除術: 94%、通常の歯根端切除術: 59%

歯根端切除術の流れ

-

Step01

浸潤麻酔

歯茎にちくりと打つタイプの麻酔を行います。

-

Step02

切開

術後の瘢痕が残りにくい切開を行っています。

-

Step03

骨削除

侵襲が少なくなるように、必要最小限の大きさに留めています。

-

Step04

根尖切除

侵襲が少なくなるように、必要最小限の大きさに留めています。

-

Step05

止血

しっかりと止血を行うことが重要になります。

-

Step06

根尖切断面を観察

イスムス、側枝、歯根破折などを観察します。

-

Step07

逆根管窩洞形成

超音波レトロチップを用いるため、根管に追従します。

-

Step08

逆根管充填

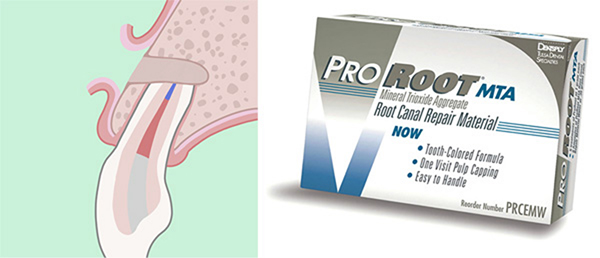

MTAセメントを使用します。

-

Step09

縫合

治療を行った箇所の縫合を行います。

顎関節症

耳の穴の前方には顎関節という顎を動かすための関節があります。顎関節に異常があると、食べる、話す、飲み込むといった動作がうまくいかず、開口障害や関節雑音などの機能不全を引き起こします。これを顎関節症といい、放置すると頭痛や肩こり、歯の摩耗などといった周辺トラブルも引き起こす可能性があるため注意が必要です。顎関節症の治療には、マウスピースなどの器具を用いますが、そのほかにも患者様自身の生活習慣を改善することが必要となります。

こんな症状はありませんか?

こんな症状はありませんか?

- 顎が痛い

- 口の開閉時に音が鳴る

- 大きな口を開けづらい

- 口を開閉するときに痛む

- 噛み合わせに違和感がある

- 思うように口が開けられない

- 顎がだるい

- 顔がゆがんできた気がする

どれか1つでも当てはまる症状がある場合は、顎関節症である可能性が高いです。

心当たりのある方は、一度当院までご相談ください。

当院での治療

スプリント

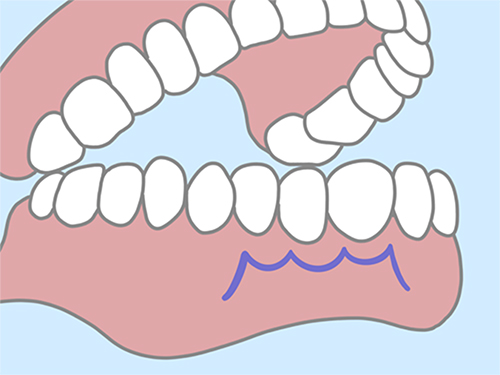

マウスピース型の装置を装着し、顎関節症の原因となっているクセや顎のバランスを改善することで、顎関節症の治療を行います。スプリント療法は保険適用の治療であり、顎関節症の治療では最も一般的な治療法です。

- 治療期間

- 約3ヶ月~5ヶ月

- 通院回数

- 3~6回程度

ブラキシズム

“ブラキスズム”=“歯ぎしり”と捉えている方が多いと思います。間違いではありませんが、気を付けなければならないことがあります。

たしかに睡眠中に「ギシギシ」「キリキリ」といった音を伴って歯をこすり合わせる習癖は一般に“歯ぎしり”とよばれ、ブラキシズムを代表するものです。しかし、睡眠中のブラキシズムには音のしない“クレンチング(噛みしめ・食いしばり)”も含まれます。さらには、覚醒時に行われるクレンチングや習慣的に歯を接触させる習癖、いわゆるTooth Contacting Habit(TCH)などもあります。このように、ブラキシズムにはさまざまなタイプがありますが、大きく“睡眠時ブラキシズム”と“覚醒時ブラキシズム”に分けられます。

ブラキシズムによる6つの影響

-

歯や歯根への影響

ブラキシズムによる一般的な影響として、歯の咬耗(すり減り)があげられます。

歯のすり減りが起こると、見た目が気になるだけでなく、食べ物が歯の間に挟まってしまうこともあります。極端な例だと、歯髄炎や歯根破折を起こす場合もあります。 -

被せ物やインプラントへの影響

被せ物へが金属製のものは摩耗、セラミックのものは割れてしまうことが考えられます。

歯ぐきに埋め込んだインプラント体には、天然歯のような力の緩衝作用がないため、ブラキシズムの力が上部構造に直接かかってしまいます。その結果、インプラントを喪失する場合もあります。 -

歯周病への影響

継続的なお口のクリーニング(プラークコントロール)が不十分である場合、歯ぐきに炎症が生じたり、歯がぐらぐらと揺れるなど、歯周病の症状が悪化する場合があります。

-

顎関節症への影響

ブラキシズムが継続的に行われることで、顎の筋肉の疲労感が増します。ブラキシズムによる筋痛は、起床時の痛みが強く、時間が経つにつれて消失する特徴があります。

これを放置すると、顎関節症を引き起こす要因になりかねません。 -

歯が失われても…

何かの原因で歯を失ったとしても、ブラキシズムによる影響はなくなりません。歯が少なくなった分、その影響が残っている歯に集中し、歯が過度にすり減ってしまったり、歯がグラグラと動くようになるなど、今ある歯を失う原因につながってしまいます。

-

睡眠同伴者への影響

ブラキシズムの影響は、自分だけにとどまりません。家族など、一緒に寝ている人にとっても心地の良いものではありません。また、睡眠同伴者の睡眠の質を低下させる場合もあります。

当院での治療

ナイトガード

歯型をとってマウスピース型の装置を作製し、それを睡眠中に装着することで、睡眠時ブラキシズムの管理を行います。スプリント療法は保険適用の治療であり、睡眠時ブラキシズムの治療では最も一般的な治療法です。マウスピースを装着していれば、寝ている間に強い咬合力がかかるのを防ぎ、歯の摩耗や顎の疲れを軽減できるとされています。

- 治療期間

- 約3ヶ月~5ヶ月

- 通院回数

- 3~6回程度

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中に、一時的に呼吸が停止してしまうことを繰り返す病気を睡眠時無呼吸症候群といいます。この病気は、年齢や性別を問わず誰にでも発症する可能性があるうえに、自分では気づきにくいという特徴があります。

睡眠時無呼吸症候群になると、睡眠中の体内が酸素不足となり、その結果心拍数が上がり、脳や身体を十分に休ませられない状態となるのです。しっかりと良質な睡眠がとれないことで、日中に強い眠気や倦怠感があったり、集中力が低下したりするため、早期発見・早期治療が必要です。

当院では、睡眠時無呼吸症候群の治療に対して、保険適用内の治療を行っています。気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

当院での治療

口腔内装置

特殊なマウスピースを就寝中に装着することで、睡眠時無呼吸症候群の改善を目指します。マウスピースによって下顎が上顎よりも約5mm~10mmほど前方になるように固定することで、気道の広さを確保し、無呼吸の状態を起きにくくする治療です。当院では保険適用内の治療として行っています。

- 治療期間

- 約3ヶ月~5ヶ月

- 通院回数

- 3~6回程度

口腔粘膜疾患

口腔粘膜疾患とは、お口のなかの粘膜に変色や炎症、水疱などができるなどさまざまな症状が起こる病気の総称です。腫瘍や潰瘍も口腔粘膜疾患のひとつで、良性のものもあれば悪性に変化するものもあります。

治療法としては、投薬などで経過を診るものから、変化した組織を外科的に採取して病理検査するものもあります。

こんな症状はありませんか?

こんな症状はありませんか?

- 口内炎がよくできる

- 口の粘膜に白い筋・もやもやがある

- 食事中、お口の中が痛い

- 口の粘膜が赤く腫れている

- 体調不良の時に、唇や口にぶつぶつができる

- 口の粘膜に水ぶくれができた

主な症状

-

白板症(はくばんしょう)

白板症とは、擦っても取れない白い斑点が口のなかの粘膜に現れる病気です。歯ぐきや舌の側面、頬の内側に多く見られるという特徴があり、40歳以上の男性に多く発症する傾向があります。

白板症は、口のなかの粘膜の病気のなかでも、がんになる可能性がある代表的な病気で、発症したなかの約10%ががん化すると言われています。とくに注意すべきなのは舌の側面にできた白板症で、表れている病変を外科的にすべて切除することが有効な治療法だとされています。 -

扁平苔癬

扁平苔麟は、扁平紅色苔麟とも言われ、口のなかの粘膜だけでなく皮膚にも発症する可能性がある疾患です。扁平苔麟は口腔がんになる可能性がある粘膜疾患なので、症状を確認したら確実な診断と早期治療が必要です。前がん病変である白板症や紅板症と所見が類似していますが、自覚症状がない状態でも前がん状態の範疇に入るため、口腔内にかゆみを伴う発疹が現れたら早めに受診することをおすすめします。

-

口内炎

口のなかの粘膜に炎症が起こることを総称して口内炎といいます。多くの人が一度は口内炎を経験したことがあるのではないでしょうか。口内炎が起こる原因はさまざまです。口のなかで頬の内側を噛むなど直接的な刺激が原因であるものもあれば、全身的な病気が関係しているものもあります。原因不明な口内炎もあり、口腔粘膜疾患のなかでは比較的身近な疾患だと言えるでしょう。

-

口腔カンジダ症

口腔カンジダ症は、カンジダ・アルビカンスという真菌によって引き起こされる口腔感染症です。このカンジダ菌は粘膜の表面に常在している菌ですが、通常は唾液によって守られているのでカンジダ菌が体内に侵入することはありません。しかし、免疫力が低下し唾液量が減るとドライマウスとなり、粘膜のバリアを破って体内に侵入してしまうのです。

発症すると乳白色から灰白色の白苔が粘膜に付着し、拭き取るとカスのようなものがとれます。口の中がざらざらしたり、味覚がおかしくなったりするなどの症状が現れます。

口腔がん検診

口のなかにできるがんを「口腔がん」と言います。口腔がんになり症状が進行してしまうと、食べる、味わう、話すなどの機能が失われてしまいます。進行した口腔がんの治療では、機能面だけでなく見た目にも影響を及ぼすため、人間の尊厳や人生の楽しみが大幅に失われるでしょう

口腔がんから身を守るためには、早期発見・早期治療が有効です。まずは、口腔がんに関する正しい知識を身に付け、定期的に検診を受けることが大切なのです。

当院では口腔がん検診を実施しています。なにか心配になるような要因がある方は、できるだけ早くご相談ください。

お口の中の細胞や菌の検査を行います。

日本は先進国のなかで唯一、口腔がんによる死亡率が増加しています。内臓に発症するがんと違って、口腔がんは患部を目視することが可能なので、本来であれば早期に発見し治療を開始することが可能なはずです。ではなぜ日本は口腔がんによる死亡率が増加してしまっているのでしょうか。

日本では口腔がんの認知度が低いことが原因のひとつに挙げられるでしょう。また、口腔がんに特化した歯科医師が少ないことや、治療するためのシステム構築が十分ではないことなども、早期発見・早期治療がかなわない要因です。アメリカでは口腔がん罹患率が日本の3倍であるにも関わらず、死亡率は半分以下に留められています。日本の口腔がんによる死亡率を減少させるためには、口腔がんに対する早期発見の体制を確立することが必要なのです。

こんな症状はありませんか?

こんな症状はありませんか?

- 舌や粘膜の変色

- ものが噛みづらい

- しこりがある

- 飲み込みにくい

- ざらざらした突起・潰瘍

- 話しづらい

- お口の中が痛む、しびれる

- 口内炎がなかなか治らない

検査項目

-

視診・触診

お口の中全体を視診・触診検査を行います。

-

写真撮影

お口の中の写真を撮影して確認します。

-

細胞診検査

お口の中の細胞や菌の検査を行います。